Für alle, die sich für das interessieren, was unter der Oberfläche liegt, dürfte dieser Beitrag interessant sein. Herzlichen Dank an Günther Fleps M.A. von der Stadtarchäologie Augsburg, für die Überlassung zur Veröffentlichung im Pfarrbrief.

Sie können diesen Artikel auch lesen im Buch Roncallihaus 2.0 – Gebäude, Personen, Geschichte.

Abschlussbericht der archäologischen Ausgrabung in Augsburg, Klausenberg 7, Flurst.-Nr. 280, Gemarkung Göggingen im Jahr 2016

Allgemeine Angaben

- Maßnahmenbezeichnung: Stadt Augsburg, Klausenberg 7, Flurst.-Nr. 280, Gemarkung Göggingen, Bauprojekt Roncallihaus, Maßnahmen-Projekt-Nr. 720 der Stadtarchäologie Augsburg

- Auftraggeber: Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg und Michael, Klausenberg 7, 86199 Augsburg

- Grabungsdurchführung: Stadtarchäologie Augsburg

- Grabungsleitung: Günther Fleps M.A.

- Grabungstechnik: Florian Schnaars und Salvatore Garieri

- Grabungspersonal: 1 Wissenschaftler, 2 Techniker, 7 Mitarbeiter, zeitweise 3 Praktikanten

Kurzbeschreibung des Projekts

Die Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg und Michael hat in Göggingen auf dem Areal Klausenberg 7, Flurst.-280 ein neues Gemeindezentrum errichten lassen. Im Rahmen der zur Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Erdarbeiten wurden entsprechend des Fachgutachtens des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Bodendenkmäler erwartet, die gesetzlichen Schutz genießen. Der Bauherr hat daher eine Grabungserlaubnis beantragt, die von der Unteren Denkmalschutzbehörde am 15.02.2016 unter verschiedenen Bedingungen und Auflagen erteilt wurde. Daraufhin hat der Bauherr die Stadtarchäologie Augsburg mit der Durchführung der archäologischen Untersuchungen beauftragt und diesbezüglich einen entsprechenden Vertrag mit der Stadt Augsburg abgeschlossen.

Die Grabungen wurden im Zeitraum 20.06.2016 bis 25.08.2016 durchgeführt. Vom 20.06.2016 bis 28.06.2016 fand der Oberbodenabtrag unter fachlicher Begleitung der Stadtarchäologie statt. Die eigentliche Ausgrabungstätigkeit startete am 29.06.2016 und wurde am 25.08.2016 abgeschlossen. Bis 14.09.2016 wurden auf dem Gelände noch abschließende Arbeiten erledigt, wie: Aufarbeiten der Dokumentation, Aufräumarbeiten, Abtransport des Arbeitsmaterials sowie Sicherung bzw. Überdeckung der verbleibenden Befunde mit Geotextilvlies.

Grabungsablauf

Vor Beginn der Grabungsarbeiten wurde der Oberboden unter fachlicher Aufsicht eines Mitarbeiters der Stadtarchäologie Augsburg bis auf archäologisch relevante Erdschichten abgetragen. Diese Arbeiten konzentrierten sich hauptsächlich auf die unbebauten Bereiche westlich der abzubrechenden Bestandsgebäude, da letztere komplett unterkellert waren und somit dort keine archäologischen Befunde zu erwarten waren.

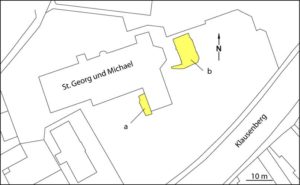

Im Zuge der Abbrucharbeiten des alten Sakristeikellers tauchten an der Westseite im Böschungsbereich der ehemaligen Baugrube große Mengen Menschenknochen auf (Abb. 4). Sie stammen von Bestattungen eines um St. Georg und Michael gelegenen Friedhofs. Die Lage dieses Friedhofs ist auf dem Urkataster von 1814 festgehalten (Abb. 2). Auf dem Katasterplan von 1888 war der Friedhof bereits aufgegeben und durch eine Grünanlage ersetzt worden (Abb. 3). Die Gräber aus denen die vorgefundenen Menschenknochen stammen waren offensichtlich bereits beim Baggern der Baugrube für den ehemaligen Sakristeikeller zerstört worden. In der westlichen Böschungswand dieses Kellers zeichneten sich etliche Grabgruben ab. Der Bereich wurde dokumentiert und die Böschung mit Geotextil abgedeckt (Abb. 1,a). Weitere tiefgreifende Bodeneingriffe im Bereich des Friedhofs wurden untersagt. Der Standort einer ursprünglich in diesem Bereich geplanten Rigole wurde versetzt.

Ein weiterer archäologisch relevanter Bereich zeichnete sich nach dem Oberbodenabtrag unmittelbar östlich der Kirche ab (Abb. 1,b). Das zu untersuchende Areal hatte eine Fläche von ca. 100 m². Die Grabungstiefe reichte im Schnitt bis ca. 2 m. In diesem Bereich fanden die eigentlichen Hauptarbeiten statt (Abb. 5-6). Nach Abschluss der Grabung wurden auch hier die im Boden verbleibenden archäologischen Befunde mit Geotextilvlies abgedeckt und mit Kies überschüttet (Abb. 7).

Im Bereich nordwestlich der Kirche fanden Bodeneingriffe bis in eine Tiefe von ca. 0,5 m statt. Die Baggerarbeiten wurden von der Stadtarchäologie Augsburg fachlich begleitet. Es zeichneten sich die Steinfundamente einer Bebauung und der Ziegelring eines Brunnenschachtes ab (Abb. 8). Nach den Katasterplänen von 1814 und 1888 befand sich hier einst das nördlich der Kirche gelegene Nachbargrundstück mit Wohngebäude und westlich angrenzendem Garten (Abb. 2-3). Vom Gebäude wurde die Südwestecke freigelegt, der Brunnen lag demnach neben dem Haus in der Südostecke des Gartens. Diese Strukturen wurden nur fotografisch und skizzenhaft dokumentiert. Anschließend wurden die archäologischen Befunde mit einer Kiesschicht überdeckt.

Historischer Hintergrund

Erste vereinzelte Funde auf dem Gebiet des heutigen Göggingen stammen bereits aus der Jungsteinzeit. Siedlungsspuren lassen sich ab der Frühbronzezeit nachweisen. Schon in vorgeschichtlicher Zeit bevorzugten Bauern die Terrassenkante als Siedlungsgebiet, denn die fruchtbaren Lößböden der Hochterrasse im Osten eigneten sich bestens für Ackerbau während im Westen feuchte Wiesen in den Auen von Wertach und Singold die Viehhaltung begünstigten. Auch ein Gräberfeld der Frühbronzezeit erstreckte sich am oberen Rand der Hochterrasse im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße. Während der Römerzeit verlief eine der wichtigsten Fernstraßen mitten durch Göggingen. Sie führte von der benachbarten römischen Provinzhauptstadt über Kempten und Bregenz nach Gallien. Entlang dieser Straße lag in spätrömischer Zeit ein ausgedehntes römisches Gräberfeld. Auch eine römische Wasserleitung, über die Augusta Vindelicum mit fließendem Wasser wohl aus der Singold versorgt wurde, verlief durch Göggingen. Der erstmals 969 n. Chr. erwähnte Ort „Geginga“ bestand wohl seit dem Frühmittelalter. Das zugehörige Gräberfeld lag ca. 250 m südlich des alten, um die Pfarrkirche St. Georg und Michael gelegenen Dorfkerns auf dem sogenannten Hundsberg, einem Plateau am Westrand der Hochterrasse. Bereits seit dem frühen Mittelalter war Göggingen Eigentum der Augsburger Bischöfe. Frühzeitig gelangten Teile davon in den Besitz des Domkapitels, an Augsburger Klöster und an viele Augsburger Patrizierfamilien, die ab dem 15 Jahrhundert hier prunkvolle Landsitze errichteten.

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Georg und Michael liegt im Zentrum von Göggingen. Sie wurde 1713 als Saalbau mit eingezogenem Chor errichtet. Die unteren fünf Turmgeschosse sind die einzigen Überreste eines spätromanischen Vorgängerbaus wohl aus der 2. Hälfte des 13. Jahr-hunderts. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der Turm erhöht. 1736 erhielt er ein neues Obergeschoß. 1925 verlängerte man das Langhaus um 11 m nach Westen um eine Vorhalle anzubauen. Zur Kirche gehörte einst ein angrenzender Friedhof, der 1875 aufgelassen wurde.

Die archäologischen Befunde

Die Ausgrabungen östlich der Kirche ergaben bis zu 2 m starke Kulturschichten vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit, die hier über dem natürlich anstehenden Kies aufgetragen wurden (Abb. 4-5). In diese Planierschichten fanden wiederum zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Bodeneingriffe, wie zum Beispiel Fundament- und Leitungsgräben oder Pfosten- und Materialgruben statt.

Die Steinbauten

Es konnten insgesamt vier verschiedene Steinbauphasen nachgewiesen werden, die sich alle zeitlich der Frühen Neuzeit zuweisen lassen. Die jüngste Phase überlagert alle anderen (Abb. 9, rot), folgt jedoch der gleichen Bauflucht wie der Hochkeller an der Ostseite (Abb. 9,2). Es sind offensichtlich die Überreste der östlich an das Kirchenareal angrenzenden Gebäudetrakte, wie sie noch auf den Katasterplänen von 1814 und 1888 zu sehen sind (Abb. 2-3). Der Hochkeller, dessen Sohle ca. 1,5 m unter dem damaligen Laufniveau lag, gehörte zu einem Vorgängerbau (Abb. 6; 9,2). An der Nordseite wurde ein weiterer Keller angeschnitten, dessen Sohle nicht erreicht werden konnte, da sie außerhalb der Grabungsgrenze lag. Eine Zugangstreppe mit Stützmauern nach Süden und Westen befand sich an der Südseite des Kellers (Abb. 9,1). Dieses Gebäude weicht leicht von der Flucht des darüber liegenden Baukörpers (Abb. 9, rot) und des Hochkellers ab. Von einem weiteren Steinge-bäude, das beinahe fluchtgleich mit der jüngsten Steinbauphase lag, jedoch von letzterer überlagert wurde, blieb nur der Ausbruchgraben des ehemaligen Fundaments erhalten (Abb. 9,3). Es handelt sich dabei offenbar um die Nordostecke eines Steinbaus. Parallel dazu verläuft an der Nordseite ein Gräbchen, das wohl baulich dazu gehört (Abb. 9, hellblau).

Die Holzbauten

Den ältesten Siedlungshorizont bilden eine Vielzahl von spätmittelalterlichen Pfosten und Pfostengruben (Abb. 9; 5). Leider fehlen datierende Funde, so dass eine genauere zeitliche Einordnung nicht möglich ist. Die Pfosten weisen teils unterschiedliche Größen, Überschneidungen und keine erkennbaren Zusammenhänge, wie z.B. gleiche Baufluchten auf. Es scheinen demnach über einen längeren Zeitraum hier verschiedene Holzbauten gestanden zu haben. An zwei Stellen konnten Spuren verkohlter Schwellbalken freigelegt werden, die zu kleineren schuppenartigen Holzbauten gehörten (Abb. 9, 4).

Die Funde

Das Fundmaterial besteht hauptsächlich aus Keramik und Knochen. Die Keramik stammt im Wesentlichen aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Besonders bemerkenswert ist der Fund zweier Tonfigürchen aus dem 15. Jahrhundert, die jeweils die Muttergottes mit dem Jesusknaben auf dem linken Arm darstellen. Das eine Figürchen konnte aus vier Fragmenten zusammengesetzt werden (Abb. 10), bei dem anderen fehlen der Unterkörper und der Kopf des Jesusknaben (Abb. 11). Solche Tonfigürchen waren im 15. Und 16. Jahrhundert weit verbreitet und wiesen sowohl religiöse als auch weltliche Motive auf. Die Statuetten waren ursprünglich bunt bemalt, wie oft erhaltene Farbreste bezeugen. Die Nähe des Fundortes zur Kirche St. Georg und Michael lässt einen Vertrieb solcher Heiligenfigürchen im direkten Umfeld der Kirche annehmen, allerdings werden die meisten in Wohngebieten gefunden, also dort wo sie nach dem kaputtgehen vom Besitzer entsorgt wurden. Erwähnenswert sind auch mehrere Tonmurmeln und ein Miniaturgefäß aus Ton mit Firnisüberzug (Abb. 12), die jeweils als Kinderspielzeug zu deuten sind. Fragmente mehrerer Tonpfeifen mit Schmauchspuren im Pfeifenkopf bezeugen das seit dem 17. Jahrhundert weit verbreitete Pfeifenrauchen (Abb. 13). Die aus sogenanntem weißem Pfeifenton gebrannten Pfeifen besaßen oft lange Pfeifenstiele, die schnell zu Bruch gingen. Entsprechend sind diese im neuzeitlichen Fundspektrum reichlich vertreten. Die hoch qualitativen Tonpfeifen wurden ursprünglich hauptsächlich in Gouda in den Niederlanden hergestellt. Wegen der hohen Nachfrage fanden sich bald auch andernorts Nachahmer-Werkstätten. Unter den Glasfunden ist das Bruchstück eines „Noppenbechers“ hervorzuheben (Abb. 14). Diese seit dem 14. Jahrhundert sehr beliebten Gläser waren an der Außenseite mit Glastropfen verziert, um ein Entgleiten der wertvollen Ware zu minimieren. Hervorzuheben ist auch ein Kettchen, dessen Glieder aus gewundenen Bronzedrähten bestehen (Abb. 15). Auch Knochen war als Werkmaterial sehr verbreitet, wie ein Messergriff (Abb. 16) oder das Exemplar einer Nähnadel für groben Stoff belegen (Abb. 17).

Zusammenfassung

Die archäologischen Untersuchungen bei St. Georg und Michael beschränkten sich auf eine kleine Fläche in einem archäologisch bislang kaum erforschten Areal. Daher waren weitreichende Erkenntnisse kaum zu erwarten. Dennoch konnte eine dichte Bauabfolge vom Mittelalter bis in die Neuzeit nachgewiesen werden. Leider waren die ältesten Befunde der Holzbauphasen allesamt fundleer, so dass sich der angenommene Siedlungsbeginn im Frühmittelalter nicht bestätigen ließ. Ab der Frühen Neuzeit setzte die Steinbebauung ein, mit insgesamt vier einander ablösenden Bauphasen. Einige dieser Bauten waren teilunterkellert. An der Südseite der Kirche kamen verlagerte Menschenknochen zum Vorschein, die dem bis 1875 hier gelegenen Friedhof zuzuweisen sind.

Augsburg, den 26.04.2018

Günther Fleps M.A.

Der Bericht ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig.

Bildnachweis: Günther Fleps, Stadtarchäologie Augsburg, zur Kammgarnspinnerei 9, 86153 Augsburg